Zuletzt aktualisiert am 21. September 2020

Computer sind nicht nur Arbeitsgeräte, sondern dienen auch der kulturellen Bereicherung. So stieg etwa die Nutzung von Video-Streaming-Diensten zwischen 2014 und 2018 auf das Vierfache. Aber weder Filme noch Serien oder Videospiele hat der Computer selbst erschaffen – anders ist das bei Generative Art.

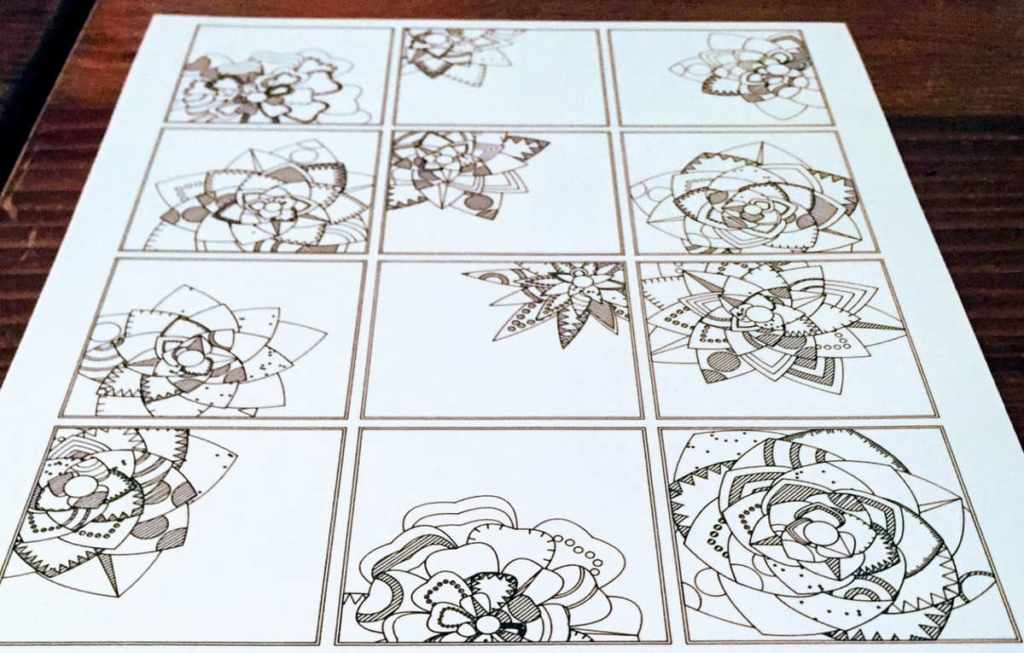

„Ein einzelnes Bild kann man in einer halben Stunde selbst zeichnen. Darin liegt nicht der Wert“, sagt Sabine Wieluch. Sie ist Generative-Art-Künstlerin. Einige ihrer Werke waren zwischen November 2019 und Februar 2020 im Museum Ulm zu sehen. „Der Wert liegt im Entstehungsprozess“. Denn genau genommen hat sie keines ihrer Werke selbst hergestellt, sondern herstellen lassen.

Generative Art ist Kunst nach Rezept

Übersetzt bedeutet der Begriff „Generative Art“ so viel wie erzeugende Kunst. Dahinter verbergen sich Werke, die Künstler*innen nach einem bestimmten Regelsatz erschaffen haben. Charakteristisch ist, dass nicht das fertige Kunstwerk von Interesse ist. Stattdessen steht der Entstehungsprozess im Vordergrund: der Weg der Künstler*innen von der Idee zum fertigen Regelsatz.

Diesen Regelsatz können Künstler*innen selbst befolgen oder von Dritten ausführen lassen. Tobias Zimmer lehrt dazu an der Bauhaus-Universität Weimar. Sprache spielt dabei eine wichtige Rolle. „Entscheidend ist, wie präzise ich die Anweisungen gebe, damit dabei herauskommt, was ich will. Bin ich weniger präzise, lasse ich mehr Raum für Zufälle“, erklärt er. Bewusst oder unbewusst haben Kunstschaffende so einen direkten Einfluss auf die Zufälligkeit ihrer Werke.

Eine Abfolge von Anweisungen heißt in der Informatik Algorithmus. Dieser kann über eine Programmiersprache in einen Computer eingegeben und von ihm verarbeitet werden. Auch hier ist Präzision wichtig. Im Gegensatz zum Menschen haben Rechner keine Möglichkeit zur Interpretation. Sie können nur mit eindeutigen Anweisungen arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass aus einem Algorithmus nur ein Kunstwerk folgen kann. Demnach muss die Zufälligkeit künstlich erzeugt werden.

Auch für Computer-Laien interessant

Wieluch veröffentlicht ihre Programme frei zugänglich im Internet. Der Großteil des Publikums sieht aber nur die generierten Bilder, die sie in sozialen Medien teilt. Deswegen zeigt sie in ihrer Ausstellung auch den Entstehungsprozess. Schließlich ist das der Kern von Generative Art. Gleichzeitig erschwert das aber auch die Vermittlung dieser Kunstrichtung. Dem Publikum fällt es schwer, sich darauf einzulassen, dass das Endprodukt nicht im Vordergrund steht.

Außerdem ist auch der Entstehungsprozess nicht einfach zu begreifen. „Wenn jemand nicht genau weiß, wie Abläufe im Computer funktionieren, dann ist das ein bisschen Magie“, beschreibt Wieluch. „Man muss es auch ein wenig verstehen, um es wertzuschätzen“. Deswegen sei Generative Art derzeit vornehmlich unter Informatiker*innen populär. Dennoch hat sie zu ihrer Ausstellung auch von fachfremden Personen überwiegend positive Rückmeldungen bekommen.

Nichts dem Zufall überlassen

Um am Computer Zufälligkeiten zu erzeugen, legen Künstler*innen in ihrem Werk Merkmale fest, deren Ausprägungen sich durch Zahlen beschreiben lassen. Der Computer würfelt dann einen Wert innerhalb einer festgelegten Spanne aus. Dazu seien geometrische Formen gut geeignet, erklärt Wieluch. Am Beispiel ihres Käfer-Generators wird das anschaulich. Die Fühler und Beine der Insekten haben eine minimale und eine maximale Länge. Dazwischen liegt dann die tatsächliche Länge. Ein weiteres Merkmal ist die Farbe. „Allein durch den RGB-Farbraum ergeben sich über 16,7 Millionen unterschiedliche Möglichkeiten“, weiß die Generative-Art-Künstlerin. Gemeinsam mit etwa 50 anderen Merkmalen ergibt sich eine deutlich höhere Anzahl unterschiedlicher Käfer. „Es ist wahrscheinlicher im Lotto zu gewinnen als zweimal denselben Käfer zu generieren“, unterstreicht sie den Einfluss der Zufälligkeit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenGenau genommen können Computer aber nicht zufällig arbeiten. „Es handelt sich dabei um eine Pseudozufälligkeit“, weiß Tobias Zimmer. Das bedeutet, dass sich das Ergebnis theoretisch vorab berechnen lässt. „In der Praxis fällt das allerdings kaum auf, sodass per Computerzufall generierte Grafiken tatsächlich zufällig erscheinen“. Darüber hinaus kann ein Rechner zwar eine sehr große Anzahl unterschiedlicher Werke generieren, diese ist aber niemals unendlich groß.

Die Erklärung dafür liegt darin, wie Computer mit Zahlen umgehen. In der Theorie gibt es zwischen zwei unterschiedlichen Zahlen unendlich viele Zwischenwerte. So liegt zwischen 90 und 100 die Zahl 94, aber auch 97,3 oder 91,64. Durch das Anhängen von weiteren Nachkommastellen lässt sich das beliebig fortführen. Praktisch ist der Speicherplatz für Zahlen begrenzt. Daher kann nur eine bestimmte Anzahl dieser Zwischenwerte genutzt werden.

Programmieren braucht Präzision

Die Überführung von einem Algorithmus in eine Programmiersprache ist nicht immer trivial. Weil ein Computer präzise Anweisungen benötigt, kann das kuriose Probleme mit sich bringen. Beispielsweise kann ein Mensch beim Kochen die Größe des benötigten Topfs anhand der Zutatenliste und seiner Erfahrung abschätzen. Ein Computer muss die genaue Größe vorher kennen.

Noch häufiger sind aber die möglichen Werte der Parameter verantwortlich. So weiß ein Mensch, dass er seinen Kopf nicht nach hinten drehen kann. Ein Rechner kennt solche Grenzen von sich aus nicht. Sie müssen ihm einprogrammiert werden.

Als Beispiel aus ihrer Arbeit benennt Sabine Wieluch die Entwicklung ihrer Käfer. Dort sei es manchmal vorgekommen, dass die Spitze der Fühler nicht am Ende, sondern in der Mitte generiert wurden. „Es stellte sich heraus, dass der Knick im Fühler einen Winkel von genau 180 Grad hatte“. Das entsprach nicht ihren Vorstellungen, sodass sie entsprechende Änderungen im Programm vornahm.

Generative Art ist nicht neu

Ein wirklich neuer Trend ist Generative Art allerdings nicht. Die Wurzeln liegen bereits 60 Jahre zurück, weiß Zimmer: „Es gibt da zwei Ursprünge. Sie können zum einen in der Konzept-Kunst der 1960er Jahre gefunden werden und zum anderen in den Arbeiten früher Computerkünstler, die zur gleichen Zeit die ersten Experimente mit Stift-Plottern machten“. Ein Plotter ist ein automatischer Zeichentisch, der von einem Computer gesteuert wird. Dabei ist ein Stift in einen mechanischen Wagen eingespannt, der zweidimensionale Bewegungen über das Papier ermöglicht.

Zimmer ergänzt: „Ein noch früherer Vorläufer sind die Telefonbilder des Künstlers und Bauhaus-Lehrers László Moholy-Nagy aus dem Jahr 1923, die er als Instruktion, sprich Programmierung, per Telefon bei einer Fabrik in Auftrag gab“.

Zwischenzeitlich haben Laser- und Tintenstrahldrucker den Plotter im industriellen Bereich weitgehend abgelöst. Allerdings nutzen ihn Generative-Art-Künstler*innen auch weiterhin.

Einstiegshürden der Computerkunst

Der Einstieg in die Computerkunst erfolgt oft über das Nachvollziehen der Quellcodes von bestehenden Werken. Aber auch erfahrene Künstler*innen werfen einen Blick in die Programm-Anweisungen. Diese sind schließlich Teil des Schaffensprozesses. Wie auch Sabine Wieluch stellen daher viele Kunstschaffende ihre Programme frei im Internet zur Verfügung. Entsprechend niedrig ist die Einstiegsschwelle.

Das gilt zumindest für die Kunst am Bildschirm. Sollen Werke aus dem digitalen Raum in die reale Welt übertragen werden, stehen Künstler*innen aber nicht nur vor einer zusätzlichen technischen, sondern auch finanziellen Hürde. Die Anschaffung solcher Maschinen, etwa eines Plotters, ist nicht günstig. Selbst einfache Geräte kosten bereits mehrere Hundert Euro.

Abhilfe schaffen können sogenannte Makerspaces. Dabei handelt es sich um offene Werkstätten, die von jedem genutzt werden können. Charakteristisch für Makerspaces ist die technische Ausstattung. Im Gegensatz zu einfachen Werkstätten besitzen viele von ihnen computergesteuerte Fräsen, 3D-Drucker oder auch Plotter. Bei Problemen kann meist das Personal vor Ort helfen oder einen Kontakt herstellen.

Entstanden ist die Idee der Makerspaces am Massachusetts Institute of Technology im Jahr 2002 und hat sich von dort aus verbreitet. Im deutschsprachigen Raum gibt es derzeit etwa 280 Makerspaces. Die Betreiber sind oft gemeinnützige Vereine, die meist lokal organisiert sind. Manche Makerspaces werden aber auch durch Ortsverbände überregionaler Vereine betreut. Der Chaos Computer Club verfügt unter anderem über Räume in Köln oder Düsseldorf.

Künstler*innen bald künstlich?

„Bei meinen bisherigen Generative-Art-Projekten würde ich mich klar als die Künstlerin sehen“, stellt Sabine Wieluch fest. Sie hat den Algorithmus geschrieben. Zwar sind die Werke vom Computer generiert, dieser folgt aber nur den Anweisungen des Programms. Im Hinblick auf künstliche Intelligenz und neuronale Netze muss das aber nicht zwangsläufig immer so sein.

Die derzeitige Forschung, etwa am Goldsmiths College der Universität London, beschäftigt sich unter anderem mit sogenannter „Computational Creativity“. Konkret geht es darum, wie es möglich sein kann, mittels künstlicher Intelligenz eine Art der Kreativität zu erzeugen. Ein anderer Ansatz ist die „Co-Creativity“, bei der Mensch und KI gemeinsam an der Schaffung von Kunst beteiligt sind. Die KI nimmt dann eine unterstützende Funktion für den Menschen ein.

Dass eine künstliche Intelligenz in Zukunft als Urheber eines Kunstwerks genannt wird, bezweifelt Sabine Wieluch. „Schöpfer ist dann immer noch derjenige, der das neuronale Netz entworfen hat“. Eine ähnliche Meinung vertritt Tobias Zimmer: „Das Schaffen von Kunst kann nicht von einer Maschine übernommen werden. Dahinter steckt immer ein Mensch, der sie in Gang setzt“.

/Sven Festag und Helene Slenzak

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Technikjournal.