Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2024

Wie kann es gelingen, stereotype Vorstellungen von Männern und Frauen mit Technik zu überwinden? Und wie können dies Lehrende auch in ingenieurwissenschaftlichen Fächern schaffen? Ein Workshop an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gab erste Antworten.

„Unser Gehirn ordnet Beobachtungen und Erfahrungen in Kategorien ein, damit wir die Fülle der Eindrücke überhaupt verarbeiten können“, so Lina Vollmer. „Vor unserem kulturellen Hintergrund, den Eltern und den eigenen Erfahrungen konstruieren wir Stereotype, weil sie unserem Gehirn bei der Alltagsbewältigung helfen.“ Dieser Prozess laufe automatisch und unbewusst ab.

Diese Erkenntnis aus der Sozialpsychologie nahm die promovierte Sozialwissenschaftlerin und Referentin für Diversity der Universität Köln zum Ausgangspunkt ihrer Erläuterungen des sogenannten Gender Bias in der Wissenschaft, ein geschlechtsbezogener Verzerrungseffekt, der in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern besonders ausgeprägt sei. In ihrem theoretischen Input arbeitete sie dabei die historisch gewachsenen Zugangschancen von Frauen zu einem ingenieurwissenschaftlichen Studium, den in unserer Kultur verbreiteten Glauben an eine natürliche Technikbegabung sowie das Prestige des Ingenieurwesens in Deutschland heraus.

Gender Bias in den Ingenieurwissenschaften

- Zugang von Frauen zu einem ingenieurwissenschaftlichen Studium

- Meritokratie: die Überzeugung, objektiv bewerten zu können

- Glaube an eine Technikbegabung

- hohes Prestige des Ingenieurwesens in Deutschland

- schleppende Umsetzung von Reformmaßnahmen

- sexuelle Belästigung

Erfolgte der Zugang von Frauen zu einem technisch-naturwissenschaftlichen Studium in Deutschland kaum später als zum Beispiel in der Philologie oder Medizin (zwischen 1900 und 1909), so lagen etwa in Österreich 23 Jahre zwischen der Zulassung zur philosopischen Fakultät (1896) und zum Technikstudium (1919).

Als die ersten Frauen dann an die Technischen Hochschulen kamen, hatten die Verantworlichen unter anderem mit der Einführung eines Vorpraktikums bereits darfür gesorgt, dass die Männer hier weitgehend unter sich blieben. Technische Kompetenz wurde und wird dabei bis heute in hohem Maße auf eine natürliche, genetisch bedingte Begabung zurückgeführt, die eher mit Männern in Verbindung gebracht wird, so Vollmer. Dies führe aber dazu, dass auch hochbegabte Frauen den Bereich schneller wieder verlassen, weil sie andauernd den Eindruck haben, ihre naturwissenschaftlichen Kompetenzen unter Beweis stellen zu müssen. „Das kostet Energie“, so Vollmer, „und ist mit einer höheren Leistungsanforderung verbunden.“

Leistung durch Selbstdarstellung

Zu einem systematischen Verzerrungseffekt führe auch die Meritokratie, das heißt die Überzeugung, dass man wissenschaftliche Leistung objektiv bewerten kann. Dabei könne Leistung nur beurteilt werden, wenn sie sichtbar gemacht werde und Anerkennung erfahre. Sie entsteht also durch die Fähigkeit zur Selbstdarstellung, eine glänzende Rhetorik und damit als soziales Verhalten in Beziehungen. „Die Meritokratie gibt uns einen Freifahrtschein zum Diskriminieren“, sagte Vollmer. Studien hätten zudem das Meritokratie-Paradox belegt: Je stärker eine objektive Leistungsbewertung betont wird, desto stärker werden männliche Bewerber bevorzugt.

Hohes Prestige des Ingenieurwesens

Dass gerade in Deutschland das Ingenieurwesen besonders als männlicher Bereich gilt, liegt laut der Expertin daran, dass es sich hier um einen sehr prestigeträchtigen Bereich handelt. Untersuchungen hätten gezeigt: Je prestigeträchtiger ein Beruf, desto höher der Männeranteil. Und: Die Gehälter in einem Beruf steigen, wenn der Männeranteil wächst und umgekehrt.

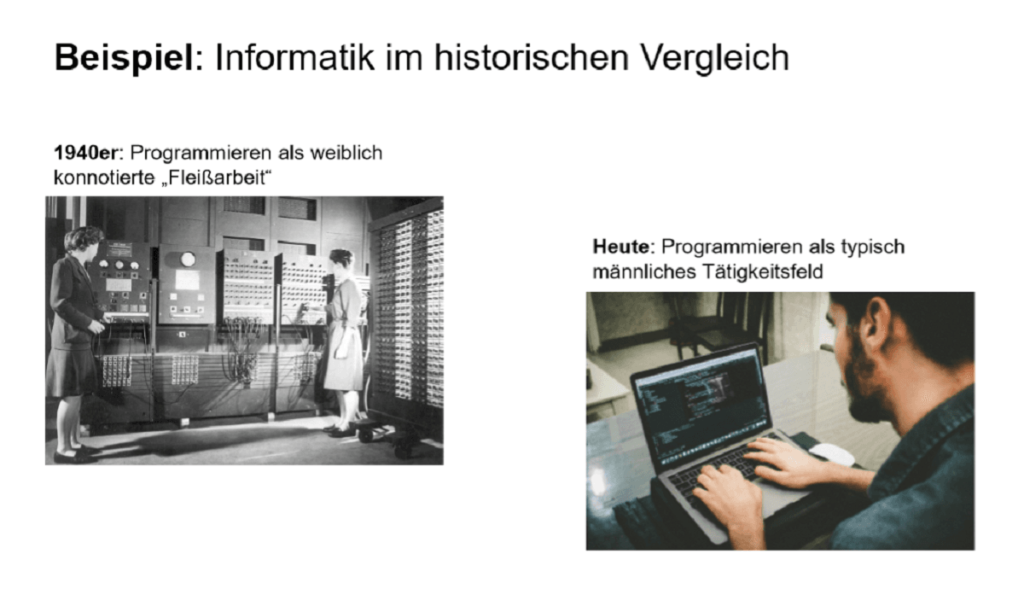

Bestes Beispiel dafür sei die Informatik: Als das Programmieren noch eine Fleißarbeit war, hätten hier überwiegend Frauen gearbeitet. In dem Maße, wie die Informatik gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanter wurde, ist der Frauenanteil gesunken. Dass es auch in den Ingenieurwissenschaften ganz anders geht, zeigen zum Beispiel arabische Staaten. Hier liegt der Frauenanteil um 50 Prozent.

Trotz vieler politischer Maßnahmen, wie „Komm‘ mach‘ MINT“, dem Girls‘ Day oder Mentorinnen-Programmen bewege sich aber wenig. Die aus Evaluationen von Studiengängen abgeleiteten strukturellen Studienreformmaßnahme, wie eine Neugestaltung von Studienstrukturen, die Veränderung von Studieninhalten oder Einführung neuer Lehr- und Lernformen würden am Ende doch zu selten umgesetzt, habe eine Studie von 2018 ergeben (s.u.) . Und schließlich sei sexuelle Belästigung immer noch ein relevantes Thema gerade in technischen Branchen, so die Diversity-Expertin.

Systemveränderungen gefragt

Und was können die elf Teilnehmerinnen des Workshops, Professorinnen aus der Informatik und dem Technikjournalismus, Ingenieurinnen, Mitarbeiterinnen der Gleichstellungsstelle und ein Präsidiumsmitglied tun? Als Erstes die Männer mit ins Boot holen und gemeinsam mit ihnen weiter an strukturellen Veränderungen der Hochschule arbeiten. Diskutiert wurde, ob das eher top down, also mit Vorgaben aus der Leitungsebene, geschehen sollte. Oder ob ein Bottom-up-Vorgehen erfolgversprechender erscheint, bei dem zuerst die Studierenden sensibilisiert werden und quasi eine Bewegung von unten initiiert wird.

Strukturelle Maßnahmen könnten zum Beispiel darin bestehen, Bewerbungsunterlagen bei der Besetzung von Mitarbeiter*innen- und Professor*innen-Stellen komplett zu anonymisieren und interdisziplinäre Querbezüge in der Lehre auszubauen.

Zeitdruck forciert stereotypes Denken

Die von Lina Vollmer zitierten Studien zu Stereotypen haben gezeigt, dass diese unter kognitiver Belastung zunehmen, und zwar bei Männern und Frauen gleichermaßen. Unser Gehirn wehrt sich gegen Erfahrungen, die unseren Stereotypen widersprechen. Es öffnet dann einfach eine neue Kategorie. „Ach, hier handelt es sich um eine Karrierefrau.“ Die Vorstellung, dass Frauen, die sich für Technik interessieren, ganz normal sein können, wird so weiterhin vermieden. In der Stereotypen-Forschung heißt das „Subtyping“.

Vollmers Fazit: Die eigenen Stereotype zu hinterfragen, erfordert eine kognitive Anstrengung. „Das müssen wir schon wollen.“ Und noch etwas sei wichtig: Wir benötigen dafür Zeit, zum Beispiel bei Auswahlverfahren für neue Mitarbeiter*innen.

Eine Teilnehmerin übertrug diese Erkenntnis direkt auf die Prüfungspraxis: „Das könnte doch bedeuten, dass ich bei mündlichen Prüfungen für meine Beurteilung längere Pausen zwischen den einzelnen Kandidat*innen einplane und auch den Studierenden das Gefühl vermittele: Ich nehme mir die Zeit, herauszufinden, was an Kompetenzen in ihnen steckt.“ In der Tat wäre das eine Möglichkeit, so Vollmer, das Zeigen von Leistung unter Stereotypen-Stress zu erleichtern. „Diese Situation tritt häufig dann auf, wenn Frauen in Bereichen geprüft werden, die sehr männerdominiert sind.“

Die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Bonn-Rein-Sieg Annegret Schnell sowie die Organisatorin des Workshops Dr. Nina Leonhardt planen bereits einen vertiefenden Teil II.

/Susanne Keil

Rosser, S. V. (2018): Breaking into the Lab: Engineering Progress for Women in Science and Technology. International Journal of Gender, Science and Technology (10)2: 213-232.